72er-Brillen

Die Brille in der Popmusik ist ein weitgehend unterschätztes Thema. Bebrillte Musikanten sind nicht etwa Resultat kurzsichtiger oder lichtempfindlicher Augen, sondern sie transportieren Botschaften auf ihrer Nase. Pop ist Pose und die Brille ist ein markantes Symbol für das Bild, das Image, das der Popstar verkünden möchte.

Die Brille in der Popmusik ist ein weitgehend unterschätztes Thema. Bebrillte Musikanten sind nicht etwa Resultat kurzsichtiger oder lichtempfindlicher Augen, sondern sie transportieren Botschaften auf ihrer Nase. Pop ist Pose und die Brille ist ein markantes Symbol für das Bild, das Image, das der Popstar verkünden möchte.

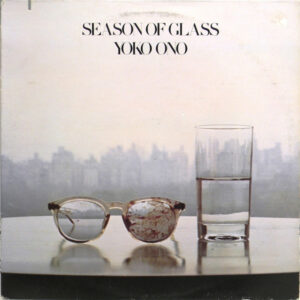

Beginnen wir mit einer prominenten Brille auf einem Cover, jedoch nicht aus dem Jahr 1972, sondern von 1981. Yoko Ono verwandelt hier John Lennons Brille, verziert mit seinem Blut vom tödlichen Attentat, in ein Kunstwerk. Man mag eine solche Geschmacklosigkeit, sogar die Ermordung ihres berühmten Mannes kommerziell auszuschlachten, moralisch verurteilen, hier interessiert uns aber ausschließlich die Botschaft des Covers.

Es spielt mit der Doppeldeutigkeit des Wortes „Glasses“ und stellt neben die Brille ein Glas Wasser. Die sprichwörtliche Frage nach der Lebenseinstellung – halb voll oder halb leer – koppelt es bildlich mit der Brille, deren zwei Gläser Einsicht erlauben oder blutig verhindern.

Lennons Brille ist ein Ready-made-Kunstwerk. Herausgerissen aus ihrer Funktion als Sehhilfe wird sie ästhetisch aufgeladen, verwandelt sich in ein Symbol für die Ambivalenz von Leben und Tod, für existentielle Widersprüche, für das große Einserseits-Andererseits.

Die Geschichte der Popmusik könnte man durch die Brille des Brillenmotivs erzählen, von Buddy Holly bis zur schnellen Brille auf Malle.

In dieser Reihe blicken wir jedoch auf Cover aus dem Jahr 1972, und das nicht zufällig. Denn auch in dem Fall der Brille gilt, dass alles, was die Brille popkulturell markiert, auch was Yoko Ono mit Lennons Brille macht, mustergültig in diesem bemerkenswerten Jahr der Pophistorie geschieht.

In der Popmusik gibt es letztlich nur zwei symbolische Brillenmodelle, die Sonnenbrille und die Nerd-Brille. Beide Formen und deren Bedeutung kann man an LPs des Jahres 72 erschließen.

Beginnen wir mit der Sonnenbrille.

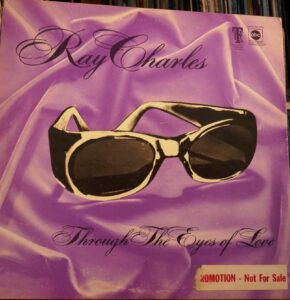

Eine kontextlose, von ihrer Funktion isolierte Brille, präsentiert als wertvolles Artefakt auf lila Samt, ist das einzige Objekt auf der 72er LP von Ray Charles. Seit seinem siebten Lebensjahr erblindet, hat diese Brille für den Musiker zunächst einen praktischen Nutzen, bevor sie zum Markenzeichen wird – ein klassischer Fall von Branding.

Eine kontextlose, von ihrer Funktion isolierte Brille, präsentiert als wertvolles Artefakt auf lila Samt, ist das einzige Objekt auf der 72er LP von Ray Charles. Seit seinem siebten Lebensjahr erblindet, hat diese Brille für den Musiker zunächst einen praktischen Nutzen, bevor sie zum Markenzeichen wird – ein klassischer Fall von Branding.

Doch was will ein Blinder mit einer Brille? Ray Charles ist der Teiresias der Popkultur, ein blinder Seher, der mehr sieht als die Zeitgenossen mit Augenlicht. Ein Beleg dafür ist die berühmte Szene aus dem Film Blues Brothers, in der Ray Charles einen Gitarrendieb auf frischer Tat ertappt und ihn fast erschießt.

Hier ist die Sonnenbrille das zum Kunstwerk erhobene Symbol für eine tiefe Einsicht, für den Durchblick hinter die oberflächlichen Verblendungen, die unsere Augen nur täuschen.

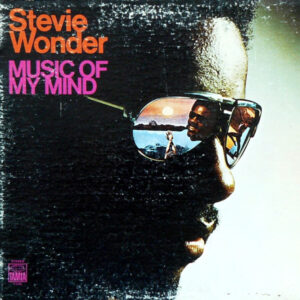

Ein anderer, berühmter Blinder der Popgeschichte, Stevie Wonder, macht auf seiner 72er Platte genau das Gegenteil. Die verspiegelte Sonnenbrille reflektiert nicht etwa die Welt des Betrachters, sondern verdoppelt das Gesicht des Brillenträgers – wiederum mit einer Sonnenbrille. Diese magisch wirkende Brille verweigert den Kontakt zur Welt. Sie ist das Mittel einer absoluten Selbstbezüglichkeit. Der Blick durch die Brille richtet sich ausschließlich nach innen, die Brille ist ein Spiegel seiner selbst. Wir Betrachter, die Nähe durch Augenkontakt suchen, finden nur ein schwarzes Loch, absolute Verschlossenheit.

Ein anderer, berühmter Blinder der Popgeschichte, Stevie Wonder, macht auf seiner 72er Platte genau das Gegenteil. Die verspiegelte Sonnenbrille reflektiert nicht etwa die Welt des Betrachters, sondern verdoppelt das Gesicht des Brillenträgers – wiederum mit einer Sonnenbrille. Diese magisch wirkende Brille verweigert den Kontakt zur Welt. Sie ist das Mittel einer absoluten Selbstbezüglichkeit. Der Blick durch die Brille richtet sich ausschließlich nach innen, die Brille ist ein Spiegel seiner selbst. Wir Betrachter, die Nähe durch Augenkontakt suchen, finden nur ein schwarzes Loch, absolute Verschlossenheit.

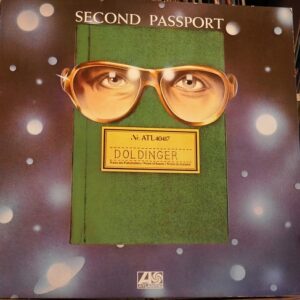

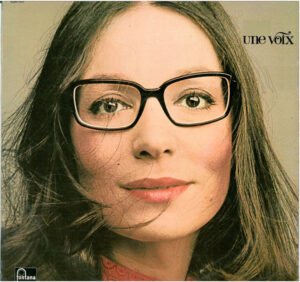

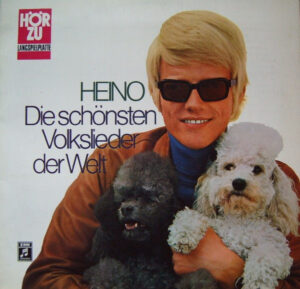

Die Brille zu einem Markenzeichen erklären: Das machen auch so viele andere, dass man fast schon vor einem Fielmann-Regel steht. Dem jüngst verstorbenen Klaus Doldinger reicht es, nur seine Brille zu zeigen, um eindeutig identifiziert zu werden. Gleiches gilt etwa für Nana Mouskuri und Heino, hier mit ihren 72er Platten.

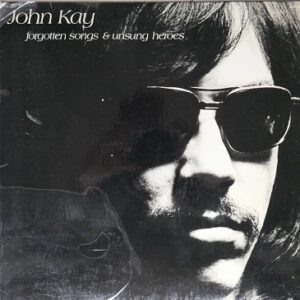

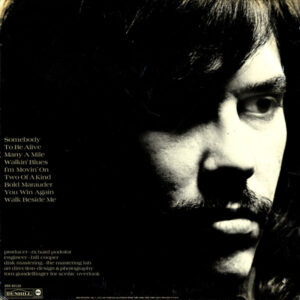

John Kay, Sänger von Steppenwolf, zeigt sich seiner ersten Solo-LP in ähnlicher Pose wie Stevie Wonder. Nur ein Teil seines Kopfes ist schwach beleuchtet, der Rest verschwindet in tiefer Dunkelheit.  Und dann verdeckt auch noch eine große Sonnenbrille die geringe Sichtbarkeit. Dieses Cover ist ein Musterbeispiel für das, was man gemeinhin mit Sonnenbrillen verknüpft: Coolness. Die Sonnenbrille sorgt für Distanz, für eine kühle, emotionslose Immunisierung vor den Dramen der Außenwelt.

Und dann verdeckt auch noch eine große Sonnenbrille die geringe Sichtbarkeit. Dieses Cover ist ein Musterbeispiel für das, was man gemeinhin mit Sonnenbrillen verknüpft: Coolness. Die Sonnenbrille sorgt für Distanz, für eine kühle, emotionslose Immunisierung vor den Dramen der Außenwelt.

Jedoch stimmt diese Offensichtlichkeit im Fall von John Kay nicht ganz. Seine Sonnenbrille dient in der Tat ganz unsymbolisch für den Schutz seiner von Geburt an empfindlichen Augen.

Immerhin gewährt uns Kay auf der Rückseite der Platte einen kleinen Augenkontakt, auch wenn das eine sichtbare Auge unseren Blick nicht erwidert.

Immerhin gewährt uns Kay auf der Rückseite der Platte einen kleinen Augenkontakt, auch wenn das eine sichtbare Auge unseren Blick nicht erwidert.

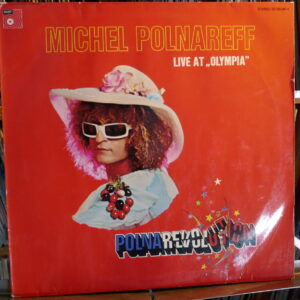

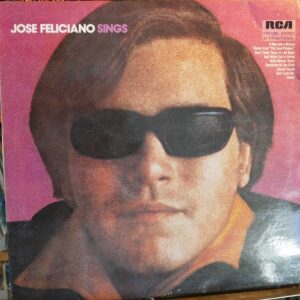

Mit einer Sonnenbrille cool zu wirken, versprechen sich auch Jose Feliciano und Michel Polnareff – vielleicht etwas zu offensichtlich.

Mit einer Sonnenbrille cool zu wirken, versprechen sich auch Jose Feliciano und Michel Polnareff – vielleicht etwas zu offensichtlich.

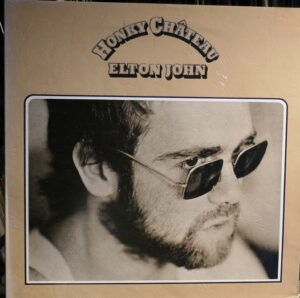

Der wohl bekannteste Brillenträger der Popgeschichte ist Elton John. Auf vielen seiner Plattenhüllen zeigt er sein Gesicht, in dem auffällige Brillenmodelle dominieren.

Das Foto auf seiner 72er Platte Honkey Chateau schoss Ed Caraeff, einer der bedeutendsten Popfotografen, Gestalter unzähliger, ikonischer Plattencover, 1972 auch zuständig für u.a. Frank Zappa, David Cassisdy, Carly Simon, Rod Stewart, Neil Diamond.

Das Foto auf seiner 72er Platte Honkey Chateau schoss Ed Caraeff, einer der bedeutendsten Popfotografen, Gestalter unzähliger, ikonischer Plattencover, 1972 auch zuständig für u.a. Frank Zappa, David Cassisdy, Carly Simon, Rod Stewart, Neil Diamond.

Dieses Cover erschafft Ambivalenzen. Was zunächst wie ein Schnappschuss wirkt, ist sorgfältig komponiert. Die Kameraperspektive sorgt für eine leichte Öffnung des durch die Sonnenbrille verhüllten Blicks. Das Foto sucht, in übergriffiger Paparazzi-Manier, die verwundbare Stelle, um die Intimitätsgrenze, die die Sonnenbrille markiert, zu überschreiten. Wie Sartre schauen wir durchs Schlüsselloch und erhaschen unbemerkt einen Teil der Künstlerseele. Elton John ist unserem Voyeurismus ausgeliefert. Wir verletzen seine Immunisierung vor der Außenwelt.

Man könnte diesen fotografischen Eingriff aber auch positiv, wohlwollend deuten.

Elton John bietet uns einen Kompromiss an. Der Augenblick, die visuelle Wahrnehmung, macht uns zu sozialen Wesen, Schuss und Gegenschuss sind die Mittel, unser Selbstbild mit den Erwartungen der anderen in Einklang zu bringen. Doch die Sonnenbrille als Schutz vor den Blicken der anderen erhält Lücken. Das verschlossene Innere öffnet sich für die Welt der anderen.

Elton Johns Cover zeigt in starker ikonischer Symbolik, wie sich das Sein-für-sich und das Für-andere-Sein vermitteln lässt. Vielleicht ist die Sphäre der anderen ja doch keine Hölle, nicht so gefährlich für die zarte Innenwelt des empfindsamen, vunerablen Künstlers.

Die Sonnenbrillen auf den 72er-Covers stehen für das interessante Spiel der Ambivalenz von Verbergen und Enthüllen, von Camouflage und Exhibitionismus, von Diskretion und Dominanz.

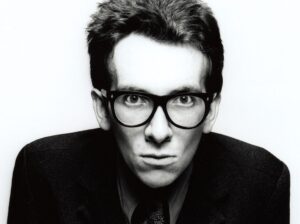

Kommen wir nun zu dem anderen Brillenmodell in der Welt des Pop, der Nerdbrille.

Sie ist ein Anti-Programm, tritt offensiv an gegen den oberflächlichen Hedonismus im Rock-Kosmos, gegen die Machoposen aus der Welt der Drogen und Groupies.

Die Nerdbrille treibt auf die Spitze, was Brillen seit ihrer Erfindung repräsentieren: Intellektualität, humanistische Gelehrtheit, Vernunft, Erkenntnis, wissenschaftliche Rationalität. Die Brille ist das technische Medium der Aufklärung. Sie erlaubt einen scharfen Blick, der Verborgenes aufdeckt. Irgendwo zwischen Mikroskop und Teleskop ist dieses optische Medium mit dem menschlichen Körper nahezu verwachsen. Die Brille erweitert den Sehsinn – und erfüllt damit die Funktion, die Marshall McLuhan Medien zuspricht.

Der Nerd und seine Brille sind unattraktiv, unsexy, ein potentielles Mobbingopfer wie Piggy. Kurz: Die Nerdbrille ist uncool. Nun aber treten Musiker auf, die sich so selbstbewusst und ironisch übertrieben mit diesem auferlegten Image identifizieren, dass plötzlich gilt: Uncool ist das neue Cool.

Der Nerd und seine Brille sind unattraktiv, unsexy, ein potentielles Mobbingopfer wie Piggy. Kurz: Die Nerdbrille ist uncool. Nun aber treten Musiker auf, die sich so selbstbewusst und ironisch übertrieben mit diesem auferlegten Image identifizieren, dass plötzlich gilt: Uncool ist das neue Cool.

Musiker mit Nerdbrille haben etwas zu sagen. In kritischer Reflexion durchschaut der sensible Poet mit seiner dicken Brille die entfremdete Gegenwart. Die Nerdbrille entlarvt, was den coolen Sonnenbrillen ewig entgehen wird, bis hin zur konstruierten Selbsttäuschung. Für Nietzsche genügt schon eine starke Brille, um den Verliebten zu heilen.

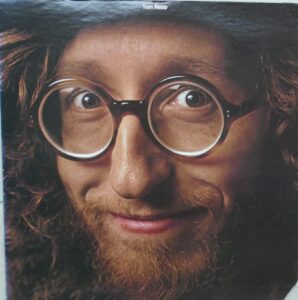

Tom Rapp ist ein echter Nerd. In unverkennbarer Hippie-Tradition legt er wenig Wert auf Äußerlichkeit, ist mit sich und seiner ungepflegten Hässlichkeit zufrieden. Seine Coverbrille repräsentiert mustergültig die Nerdbrillen-Symbolik. Weit aufgerissene Augen signalisieren erkenntnisleitende Neugier, Forschergeist. Der Blick durch die Brille betrachtet mich, den Betrachter des Covers, macht mich zu einem Objekt der Wissenschaft. Tom rückt ganz nah an mich heran. Doch es kann keine Unmittelbarkeit im Kontakt zwischen Künstler und Fan entstehen, ein technisches Instrument schiebt sich dazwischen. Die Brille erlaubt und verhindert zugleich die Nähe zwischen dem Musiker und dem Rezipienten. Ein leichtes Lächeln bekräftigt diese Ambivalenz. Ist es freundliche Zuwendung oder ein wissendes Grinsen, das etwas Verborgenes im Betrachter entdeckt hat und sich darüber lustig macht?

Tom Rapp ist ein echter Nerd. In unverkennbarer Hippie-Tradition legt er wenig Wert auf Äußerlichkeit, ist mit sich und seiner ungepflegten Hässlichkeit zufrieden. Seine Coverbrille repräsentiert mustergültig die Nerdbrillen-Symbolik. Weit aufgerissene Augen signalisieren erkenntnisleitende Neugier, Forschergeist. Der Blick durch die Brille betrachtet mich, den Betrachter des Covers, macht mich zu einem Objekt der Wissenschaft. Tom rückt ganz nah an mich heran. Doch es kann keine Unmittelbarkeit im Kontakt zwischen Künstler und Fan entstehen, ein technisches Instrument schiebt sich dazwischen. Die Brille erlaubt und verhindert zugleich die Nähe zwischen dem Musiker und dem Rezipienten. Ein leichtes Lächeln bekräftigt diese Ambivalenz. Ist es freundliche Zuwendung oder ein wissendes Grinsen, das etwas Verborgenes im Betrachter entdeckt hat und sich darüber lustig macht?

Was für eine Differenz! Wie schafft es eine Sehhilfe, etwas so Widersprüchliches, so gegensätzliche Lebenseinstellungen in sich zu vereinen? Die Brille changiert zwischen einer distanzierten Coolness, einem Rückzug von der Außen- in die Innenwelt, und zugleich dem klaren Blick, der Verdecktes erkennt, Dunkles aufklärt.

Die Brille ist somit ein Doppelgänger des Plattencovers. Beide faszinieren durch ihre Widersprüchlichkeit. Beide spielen mit Ambivalenzen. Das Cover ist eine Hülle, die etwas verdeckt, geht immer schon in Deckung vor feindlichen Übergriffen, will ein verletzliches Innere vor einer zerstörenden Erkenntnis schützen. Das verbindet das Cover mit der Sonnenbrille. Gleichzeitig erschafft das Cover eine Erkenntnis schaffende Nähe, eine bildliche Verbindung zum Künstler. Mit dem Cover rücken wir ganz nah heran an die Seele des Künstlers, so wie die Brille eine metaphorische Sehschwäche kompensiert und einen klaren Durchblick ermöglicht.

Diese heimliche Verbindung von Brille und Plattencover bringt Al Bano auf seiner 72er Scheibe zum Ausdruck. Das Cover selbst wird zu einer Brille, spielt mit der Ambivalenz von verdecken und aufdecken. Erst mithilfe von Brillengläsern gelingt ein Blick aus der farblosen, weißen Welt in die bunte Naturidylle von Mensch und Tier.

Diese heimliche Verbindung von Brille und Plattencover bringt Al Bano auf seiner 72er Scheibe zum Ausdruck. Das Cover selbst wird zu einer Brille, spielt mit der Ambivalenz von verdecken und aufdecken. Erst mithilfe von Brillengläsern gelingt ein Blick aus der farblosen, weißen Welt in die bunte Naturidylle von Mensch und Tier.

Das Innencover präsentiert eine weitere gedankliche Drehung. Ist die bunte Vielfalt nun eine Spiegelung der Welt des Betrachters, oder gewährt uns der italienische Schlagerpoet einen Blick in seine innere Gedankenwelt?

Das Innencover präsentiert eine weitere gedankliche Drehung. Ist die bunte Vielfalt nun eine Spiegelung der Welt des Betrachters, oder gewährt uns der italienische Schlagerpoet einen Blick in seine innere Gedankenwelt?

Die Brille der Aufklärung, die einen Blick hinter die farblose Welt öffnet, erkennt die Spiegelungen einer Sonnenbrille. Der Jüngling von Sais hebt den Schleier der Isis und sieht sich selbst.

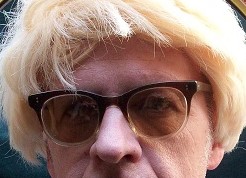

Al Bano deutet zugleich einen Kompromiss zwischen der scheinbar unversöhnlichen Welt der Sonnenbrille und der Nerdbrille an. Es müsste ungefähr so eine sein: eine nerdige Sonnenbrille.

Al Bano deutet zugleich einen Kompromiss zwischen der scheinbar unversöhnlichen Welt der Sonnenbrille und der Nerdbrille an. Es müsste ungefähr so eine sein: eine nerdige Sonnenbrille.