Eine kleine Cover-Theorie

Popmusik besteht nach Diedrich Diederichsen (Über Pop-Musik 2014) aus drei Elementen: Pose, Bilder, Musik – und zwar in genau dieser Reihenfolge. Ganz unbedarft könnte man meinen, in der Popmusik sei die Musik das entscheidende Qualitäts- und Erfolgskriterium. Weit gefehlt! Viel wichtiger sind die Pose und die Bilder, zeitgeistig gesagt: die Performance. Popmusik lebt von ihrer performativen Kompetenz. Jede noch so konventionelle Songstruktur zwischen Strophe-Strophe-Refrain-Bridge-Refrain, jede ewige Wiederkehr im Zyklus der Harmonien kann Originalität erwerben: Ein gelungener Story-Value produziert den Mehrwert für den Erfolg und Profit eines Künstlers.

Das Cover ist ein Zeichen

Das Cover bezeichnet, es bedeutet. Das Cover möchte ein Medium sein, ein Interface. Es will eine Analogie zwischen seiner Erscheinung und seinem Inhalt herstellen. Im Idealfall entsprechen sich Cover und Musik, Bild und Sound, Sehen und Hören. Der Blick auf das Cover soll zeigen, was die Ohren erwartet, wenn sich die Nadel auf das Vinyl senkt. Das Cover ist ein großer Vermittler, ein Medium im Wortsinn. Es baut Brücken zwischen unvereinbaren Sphären, verknüpft getrennte Welten. Das Cover ist die Utopie, dass sich Musik in Text und Bild übersetzten lassen, ein Transformer (LOU REED).

Jedes Cover ist zugleich ein Kind seiner Zeit, Chiffre des Zeitgeistes. Es nimmt Anteil an den Üblichkeiten des Denkens und Empfindens, an den Konventionen der Moral und des Geschmacks. Das Cover lässt sich lesen, es repräsentiert unbewusst seinen epochalen Kontext.

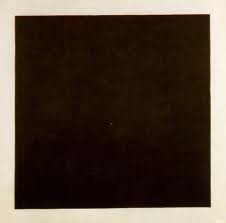

Das Cover ist ein Kunstwerk. Es ist ein Medium ästhetischer Massenkultur. Jeder Plattenladen ein Museum mit permanent wechselnden Ausstellungen. Das Kunstwerk besteht aus der Verbindung von Oberfläche und Tiefe. Vom Künstler signiert und mit Titel ausgestattet, folgt es den Standards künstlerischer Produktion zwischen konventioneller und innovativer Ästhetik: Andy Warhol für JOHN CALE, Tomi Ungerer für POLLUTION, Roger Dean für ganz viele. In Kasimir Malewitschs Schwarzem Quadrat hat jedes Cover sein unerreichtes Vorbild.

Als Bild ist das Cover gefangen in der inneren Dialektik aller Bilder. Sie stellen sich vor die Gegenstände, die sie vorstellen sollen. Sie erhellen und verstellen zugleich. Aus Wegweisern werden Hindernisse, weil man immer nur das Bild bekommt, niemals das Abgebildete selbst. Das Bild nimmt das Ereignis als Geisel. Als Bild wird das Cover zum Symptom. Es ist nur eine verstümmelte, verzerrte Spur zum verborgenen Innersten.

Die Faszination des Covers begründet sich in seiner Widersprüchlichkeit. Es hat die erklärte Absicht, Erkenntnis zu schaffen, einen Schluss von außen nach innen zu ermöglichen. Doch der scheinbare Nutzen verschleiert sein eigentliches Wesen, diesen Weg gleichzeitig zu verstellen. Das Cover wendet seine Wortbedeutung auf sich selbst an. Cover bedeutet Decke, Hülle, Umschlag. Es bietet Deckung, Schutz und Zuflucht, das Cover ist eine Art Unterholz, eine Tarnung. Das Cover ist eine defensive Verteidigungsstrategie. Es geht in Deckung, bietet Zuflucht vor feindlichen Übergriffen. Das Cover tarnt, damit das Verborgene überlebt. Viel stärker als die Absicht, sich einer Erkenntnis zu öffnen, ist das Ziel, eine Erkenntnis zu verhindern. Das Cover will das Gegenteil von dem, was es ausdrücklich verkündet. Indem es zeigt, verbirgt es sein verletzliches Innere vor einer zerstörenden Erkenntnis. Diese ambivalente Doppelnatur des Covers, gleichzeitig zu zeigen und zu verbergen, macht es zu einem magischen Ding, very superstitious, nothin’ more to say (STEVIE WONDER).

Die Cover von Schallplatten aus dem Jahr 1972 bieten Material für die Übung, Bilder zu lesen. Schafft es das Cover, Bild und Sound metaphorisch zu koppeln?

Der Blick auf die Cover erfüllt im besten Fall auch ein historiografisches Interesse. Gelingt es, an den Bildern für die Popmusik die Meta-Story, den Geist der Zeit herauszulesen? Hier finden Sie Vorschläge zu einer thematischen Ordnung der Dinge.