Marc Bolans erweichter Körperpanzer

(hören statt lesen: https://www.youtube.com/watch?v=kpLgxsc7UKE&t=7s)

Wie kein anderer repräsentiert Marc Bolan den Glam-Rock der 70er, 1972 war der Höhepunkt seiner Popularität. Für den Starschnitt der Bravo trägt er ein Mickey-Mouse-T-Shirt und schafft so ein Identifikationspotential für die eher kindlichen Leser der Bravo, assoziiert aber zugleich den Eskapismus des Disney-Universums. Mickey-Mouse-Marc steht hier für die Idee einer unendlichen Kindheit, einer entsexualisierten Traumwelt als utopische Kontrastgesellschaft zum ernsten, brutalen Spätkapitalismus. Doch Kenner der Mickey-Mouse-Figur wissen Bescheid: Der seriös-altkluge Moralapostel hat eine dunkle Seite, war anfangs ein sexbeseener Rüpel, ein rebellischer Anarchist.

Der spielerische Umgang mit Rollen ist das signifikante Merkmal des Glam-Rock. So hat Marc Bolan kein Problem, sich auch ganz anders zu präsentieren als der freundliche Kinderheld.

Nach Diederich Dietrichsen besteht der Pop aus den Elementen Pose, Bilder und Musik – und zwar genau in dieser Reihenfolge und Marc Bolan steht exemplarisch für diese Definition des Pop.

Die Pose ist zuerst da, sie ist nicht Ergebnis oder Ausdrucksmedium der Musik, sie ist das Zentrum, die Basis des Pop. Die Musik folgt der Pose und nicht umgekehrt. Die Pop-Musik ist um eine Pose herumgebaut, um die Idee, was für ein fiktiver Mensch man sein könnte. Pose ist Fiktion, aber sie muss echt sein, man muss in der Pose die Möglichkeit eines anderen Lebens erkennen können. Die Pose wird nicht erklärt, sondern in einer körperlichen Haltung zum Ausdruck gebracht, unterstützt durch Kleidung oder irgendwelche symbolische Accessoires.

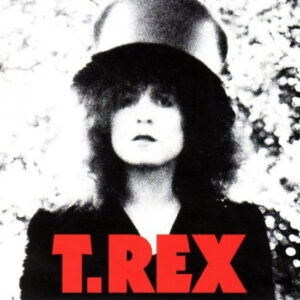

Es gibt von T-Rex zwei Platten aus dem Jahr 1972. Die erste, The Slider, war ihre erfolgreichste LP mit den Hits Metal Guru und Telegram Sam.

Marc Bolans Cover-Pose geht einher mit einer deutlichen Bildbearbeitung. Das Schwarz-Weiß-Foto in starker Körnung und Unschärfe verströmt einen Retro-Charme passend zum altertümlichen Zylinderhut, der die wilde Lockenmähne bändigt. Gleichzeitig fotografiert man Marc Bolan vermutlich mit dem damals so beliebten Hamilton-Effekt, einem Weichzeichner, der Kanten und Härten glättet, Übergänge verwischt und alles so schön sanft und friedlich wirken lässt. So ist er halt, unser Marc, ein zarter, sensibler junger Mann, nur unscharf zu erfassen, von fragiler psychischer Stabilität und fluider Geschlechtlichkeit, einfühlsam, nachdenklich, leicht melancholisch – ein Slider, ein Mann aus Gleitcreme.

Marc Bolans Cover-Pose geht einher mit einer deutlichen Bildbearbeitung. Das Schwarz-Weiß-Foto in starker Körnung und Unschärfe verströmt einen Retro-Charme passend zum altertümlichen Zylinderhut, der die wilde Lockenmähne bändigt. Gleichzeitig fotografiert man Marc Bolan vermutlich mit dem damals so beliebten Hamilton-Effekt, einem Weichzeichner, der Kanten und Härten glättet, Übergänge verwischt und alles so schön sanft und friedlich wirken lässt. So ist er halt, unser Marc, ein zarter, sensibler junger Mann, nur unscharf zu erfassen, von fragiler psychischer Stabilität und fluider Geschlechtlichkeit, einfühlsam, nachdenklich, leicht melancholisch – ein Slider, ein Mann aus Gleitcreme.

Die zweite T-Rex-Scheibe des Jahres, die allerdings erst im Folgejahr erscheint, nimmt die Suggestionen des Weichzeichners gleich wieder zurück, hier präsentiert Marc Bolan ein ganz anderes Modell und spielt unverhohlen mit expliziten Gewalt- und Sex-Posen. Das phallische Kanonenrohr eines Spielzeugpanzers bedrängt den Betrachter, ein klarer Fall von sexualisierter Gewalt, noch deutlicher auf dem beigefügten Poster zu betrachten. Hier rückt das Rohr in die korrekte Körperposition.

Die zweite T-Rex-Scheibe des Jahres, die allerdings erst im Folgejahr erscheint, nimmt die Suggestionen des Weichzeichners gleich wieder zurück, hier präsentiert Marc Bolan ein ganz anderes Modell und spielt unverhohlen mit expliziten Gewalt- und Sex-Posen. Das phallische Kanonenrohr eines Spielzeugpanzers bedrängt den Betrachter, ein klarer Fall von sexualisierter Gewalt, noch deutlicher auf dem beigefügten Poster zu betrachten. Hier rückt das Rohr in die korrekte Körperposition.  Dies ist die Pose der toxischen Männlichkeit, sie verbreitet ein omnipotentes Männlichkeisideal, das allerdings auch schon in den 70ern stark ins Schwanken gerät. Immerhin handelt es sich lediglich um Spielzeug, das zudem nicht intakt wirkt, nahezu auseinanderfällt.

Dies ist die Pose der toxischen Männlichkeit, sie verbreitet ein omnipotentes Männlichkeisideal, das allerdings auch schon in den 70ern stark ins Schwanken gerät. Immerhin handelt es sich lediglich um Spielzeug, das zudem nicht intakt wirkt, nahezu auseinanderfällt.

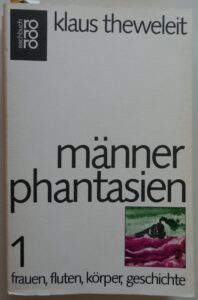

Hier haben wir sie wieder, die wunderbar ambivalente, janusköpfige Botschaft des Jahres. Ist es nun die Männerphantasie eines Körperpanzers, den Klaus Theweleit so eindrucksvoll als Basis des Faschismus analysiert hat, ein obsoletes Männlichkeitsbild, oder ist es die Pose eines neuen Mannes, der in seinem androgynen Selbstbewusstsein sich spielerisch und ironisch über seine überwundene Machoexistenz lustig macht. Mit Marc Bolan schmilzt der harte männliche Körperpanzer, er wird weich und leicht wie ein Federboa.

Hier haben wir sie wieder, die wunderbar ambivalente, janusköpfige Botschaft des Jahres. Ist es nun die Männerphantasie eines Körperpanzers, den Klaus Theweleit so eindrucksvoll als Basis des Faschismus analysiert hat, ein obsoletes Männlichkeitsbild, oder ist es die Pose eines neuen Mannes, der in seinem androgynen Selbstbewusstsein sich spielerisch und ironisch über seine überwundene Machoexistenz lustig macht. Mit Marc Bolan schmilzt der harte männliche Körperpanzer, er wird weich und leicht wie ein Federboa.

Marc Bolans ambivalente Pose steht im Kontext eines symbolischen Arrangements, das Elemente des konventionellen kulturellen Symbolrepertoirs kombiniert: ein spaciges Glitzerhemd aus der Sciencefiction-Welt, passend zur kühlen metallischen Ästhetik eines Panzers, geschminkte Augen, die Federboa als Symbol einer Travestie-Erotik. Ergreift er in einer lässige Handhaltung den schussbereiten Phallus oder will er ihn zur Seite schieben?

Mit diesem Coverbild erfüllt Marc Bolan mustergültig die Funktion einer Pose. Hier positioniert sich jemand, der so aussieht wie einer aussieht, der sich gerade etwas Neues, etwas ganz Besonderes angeeignet hat, der aussieht wie jemand, der sein Leben geändert hat, der das Weite, das ganz andere sucht, der mit seiner Pose zeigt: ein anderes Leben ist möglich.

Die Pose ist ein doppeltes Als-ob. Der Körper tut so, als sei er ein anderer, verheimlicht aber gar nicht seine Verkleidung, und gleichzeitig tut er so, als ob die fiktive Als-ob-Haltung ganz authentisch sei. Die Pose changiert permanent zwischen gespielter Fiktion und dem tiefen Ernst eines anderen Lebens.

Das Spiel, das im Wortspiel einen T-Rex zum Tanx, zum Panzer macht, das Kriegsspiel mit einem kaputten Spielzeugpanzer, die Kanonenrohr-Sexsymbolik hart an der Grenze des Peinlichen, muss als ernste Botschaft des Jahres gelesen werden.

In seiner Pose auf dem Coverbild zeigt Marc Bolan die Ideologie des Glam-Rock: Ein komplexes Spiel mit der Uneindeutigkeit verweigert jegliche Festlegung auf eine bestimmte Haltung und Einstellung. Jede Aussage wird zugleich ironisch hinterfragt, dialektische Selbstreflexion wird zum Prinzip erhoben.

Die ernsteste Pose, die verspricht zu zeigen, wer jemand ist, enthält zugleich ihre Selbstleugnung. Marc Bolan nennt seine Band nach einem Dinosaurier, der lange als der brutalste Gewalttäter der Urzeit galt. Ohne dass Marc Bolan das schon wissen konnte, hat man jüngst festgestellt, dass der T-Rex sich liebevoll um den Nachwuchs kümmerte und sich wahrscheinlich mit Federn schmückte, T-Rex ist ein Körperpanzer mit Federboa.